Retour sur deux rencontres au cœur des récits de notre époque, animées par Nelly Margotton du Cabinet Phédon.

Et si notre manière de penser était façonnée moins par la raison que par les récits qui nous traversent ?

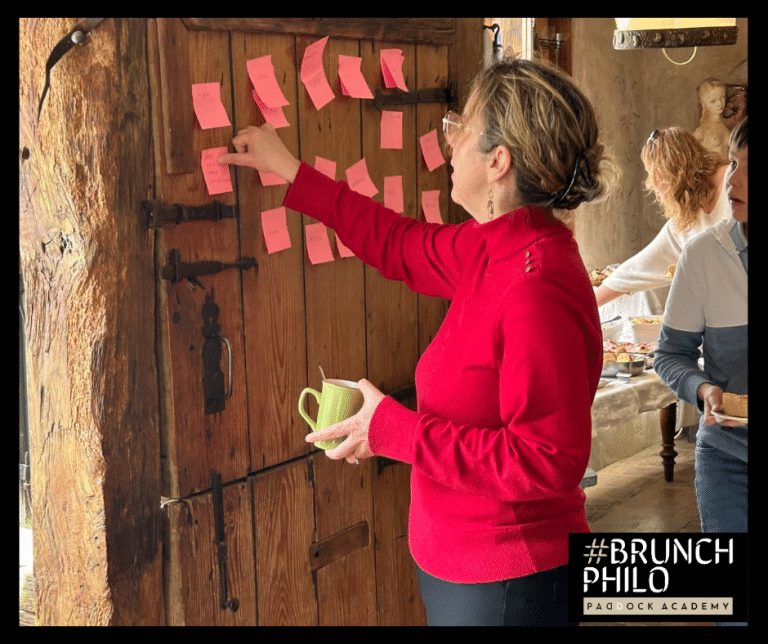

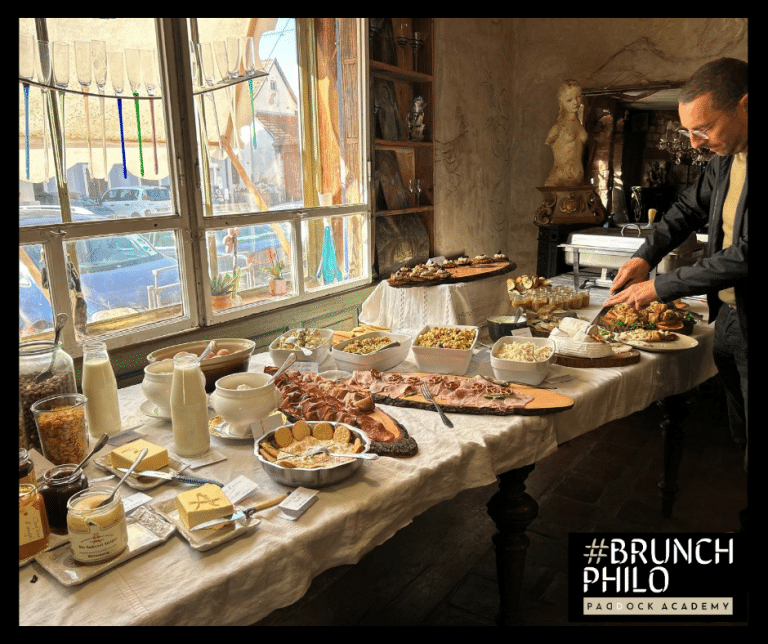

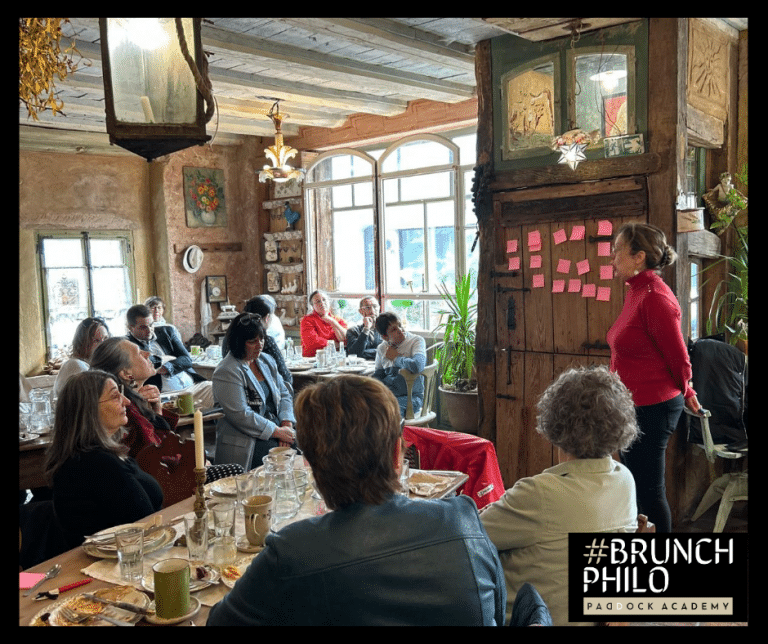

C’est à cette question que se sont attelés les participants des deux #BrunchsPhilo organisés les 26 avril et 3 mai derniers, à Val de Moder (Orgelstubb) puis à Haguenau (chez O Lyly Pop). Autour de tables bien garnies, les échanges nous ont permis de creuser un thème quelque peu provocateur : “La raison est-elle en train de perdre la bataille face à l’émotion et au storytelling ?”

Des émotions collectives… aux récits qui nous traversent

En guise de brise-glace, chacun était invité à identifier une émotion qui, selon lui, caractérise notre époque : lassitude, peur, impuissance, ironie, colère… Puis à chercher un récit collectif – un discours, un slogan, une idée répandue – qui pourrait incarner cette émotion.

Rapidement, une multitude de récits ont émergé :

• “Il faut vivre l’instant présent” face à l’incertitude du futur

• “C’était mieux avant” en lien avec la nostalgie ou la peur du changement

• “Tous pourris”, récit de la corruption des élites, qui nourrit la méfiance

• “Les jeunes ne respectent plus rien” contre “Les vieux freinent tout”, figures du conflit de générations

• “On nous cache tout”, récit du complot ou de la manipulation

• ou encore “On ne peut plus rien dire”, émotion d’étrangeté ou de crispation…

Ce brise-glace a mis en lumière ce que de nombreux penseurs actuels appréhendent comme une « fatigue d’être soi », une « érosion de soi », du « découragement », et les sentiments associés aux questions de « santé mentale » : une forme de tension entre les injonctions contradictoires, les récits normatifs, et la difficulté à s’y retrouver.

Ces récits ne sont pas neutres. Ils influencent nos perceptions, provoquent des émotions bien réelles et même parfois intenses, mais brouillent parfois nos idées.

Le storytelling : une arme à double tranchant

Nous avons interrogé l’usage du storytelling, si présent dans les discours médiatiques, politiques, managériaux.

Peut-on encore penser librement quand les récits semblent conçus pour séduire, mobiliser ou manipuler ?

Certains participants ont évoqué la perte de confiance dans les discours trop “lisses” ou trop formatés. D’autres ont rappelé que ce n’est pas le récit en soi qui pose problème, mais l’usage qu’on en fait. Il y a des récits qui relient, qui donnent sens, qui mettent en discussion – et d’autres qui figent, qui enferment, qui réduisent la complexité.

En cela, les travaux de Paul Ricoeur ont nourri la discussion : le devoir de mémoire, s’il fige une version officielle du passé, peut faire écran à un véritable travail de mémoire, qui ouvre l’enquête, rend visible les conflits passés, et assume les désaccords.

Imaginer, est-ce encore raisonner ?

Un détour par la philosophie de l’imagination a permis de réhabiliter la puissance critique du récit et de l’émotion.

Imaginer n’est pas fuir le réel, mais souvent l’interroger autrement. L’imagination est aussi souvent un miroir déformé/déformant des réalités perçues ; dans ce simulacre, parfois, nous voyons plus clair.

Certains récits de notre époque révèlent une soif de sens, d’autres une manière de conjurer la peur. Mais ils sont rarement neutres : ils transmettent des valeurs, des manières d’être au monde, des invitations à croire, à douter, ou à se taire.

Et dans nos lieux de travail ?

Nous avons enfin abordé les récits à l’oeuvre dans les entreprises : discours sur l’engagement, récits de culture d’entreprise, storytelling du “succès”…

Mais que devient la pensée quand ces récits deviennent des outils de contrôle ou d’enchantement superficiel ? Le monde du travail aussi a besoin d’un travail du récit : pour penser les conflits, transmettre une mémoire, relier plutôt qu’enfermer.

Conclusion : penser, ce n’est pas adhérer, c’est enquêter

Ces deux brunchs ont montré combien il est difficile – mais essentiel – de faire un pas de côté face aux récits dominants. De suspendre un instant nos croyances toutes faites. De nous laisser toucher, sans nous laisser capturer.

Et si philosopher, aujourd’hui, c’était cela : apprendre à repérer les récits qui nous parlent, pour mieux retrouver la parole qui pense ?

Prochain rendez-vous à venir… et toujours une chaise libre pour penser ensemble.

En plus des nombreux philosophes cités (Ricoeur, Arendt, Camus, Sartre, …), quelques livres courts ont aussi été évoqués et recommandés sur la puissance des récits :

- Syvain Tesson, Un été avec Homère

- Delphine Horvilleur , Vivre avec nos morts et Il n’y a pas de Ajar : Monologue contre l’identité

- Byung-Chul Han, La Crise dans le récit